|

C'est

là que j'ai vu le jour, il y a un certain nombre d'années,

voire un nombre d'années certains… Tout dans ma vie

me rattache et m'a toujours rattaché à cette région,

si inhospitalière pourtant au premier abord, avec ses paysages

lunaires dévastés, les montagnes de déchets

industriels et des trous laissés par les affaissements miniers.

|

|

La

Haute, la Noire.

|

Mon

père était électricien dans la mine, mes deux

grands-pères étaient respectivement mineur et électricien

dans la mine, mes oncles étaient mineurs et sauveteurs, miniers

bien sûr. Mon frère aîné est chercheur

dans les radiations naturelles des mines, mon deuxième frère

a passé sa vie professionnelle dans une mine aussi.

La mine a rythmé ma vie, j'ai appris à nager dans

la piscine de la mine, gamine, j'allais en colonie de vacances

dans les Sudètes, vers Klodzko, colonie organisée

et payée par la mine, adolescente, j'allais au bord de

la Baltique dans un centre de vacances, des bungalows de la mine.

Pour chauffer la maison familiale, nous allions chercher notre

contingent de charbon, gratuit, à la mine, même les

patates pour l'hiver, on les achetait par l'intermédiaire

de la mine. C'était notre mère, notre gagne pain,

notre vie, la priorité économique.

Mes copines étaient toutes filles de mineurs, les quelques-unes

qui n'avaient pas de père mineurs, avaient des oncles,

cousins, frères qui allaient à la mine tous les

jours. Pas forcément la même, on avait l'embarras

de choix, les mines se comptaient par dizaines à une dizaine

de kilomètres à la ronde. Personne n'échappait

à la règle, on était tous étroitement

liés à cet or noir.

La Silésie nous nourrissait, la Silésie nourrissait

la Pologne pendant des années, faisait des envieux et était

souvent favorisée par les autorités pendant les

années noires de l'histoire contemporaine. Les mineurs,

on les soignait, on les payait grassement, il n'y avait pas beaucoup

de volontaires pour aller risquer leur vie à casser cet

or noir, il ne fallait pas les mécontenter. Quand en 1970,

à Gdansk, l'armée s'en prenait aux ouvriers, la

Silésie n'a pas bougé, surprotégée

et privée des informations réelles. Quand en 1980,

toujours à Gdansk, l'histoire a encore une fois parlé

par l'intermédiaire des ouvriers des chantiers navals,

la Silésie s'est levée, en contribuant ainsi au

mouvement national et à la création de la nouvelle

Pologne.

Elle a payé un lourd tribut, la Silésie, polluée

jusqu'au cœur par des années d'exploitation industrielle

maximum, ses terres sont chargées de plomb et autres métaux

lourds, l'air, irrespirable pendant des années, connaît

quelque répit, mais il faudra de longues années

avant que la Silésie ne réussisse à dépolluer

l'environnement.

|

BLASON

Le blason de la Haute Silésie est un aigle, faisant référence

au blason des Piast de la Haute Silésie du XIIIème

et XIVème siècle, dont le graphisme a été

légèrement mis au goût du jour. L'aigle jaune,

ou or selon les représentations, a la tête tournée

à droite, sans couronne, les éléments de

son corps, ailes, queue sont représentés sans fioritures

ou autres éléments décoratifs. Le fond du

blason est bleu ciel. La simplicité du blason est directement

inspiré par les sources historiques, les couleurs aussi.

http://www.silesia2000.pl/index.html

DRAPEAU

Le drapeau silésien reprend les mêmes couleurs :

jaune (ou or) et bleu, en trois bandes horizontales : 2/5 de bleu

en haut et en bas et on milieu 1/5 de jaune. Une particularité

néanmoins, le drapeau peut être présenté

à l'horizontale et à la verticale.

QUELQUES CHIFFRES

Le territoire de la Haute Silésie s'étend sur un

peu plus de 12.000 km2, ce qui place la voïévodie

à la 14ème place nationale. Il y a 68 centres urbains

dans la voïévodie, ce qui constitue le record absolu

en Pologne, 22 d'entre eux sont qualifiées " grandes

villes ", seulement 2,6 % de la surface est consacrée

à l'agriculture.

La population de la Haute Silésie c'est presque 5 millions

d'individus, ce qui la place au deuxième rang national

et compte tenu de la surface assez réduite, à la

première place nationale côté densité.

Il y a 398 habitants par kilomètre carré en Silésie,

contre 123 pour une moyenne nationale.

323.000 entreprises sont enregistrées en Silésie,

elles emploient quelque 3 millions de salariés, ce qui

constitue 13,02 % de toutes les entreprises polonaises et 21,25

% de salariés au niveau national, donc plus d'un Polonais

sur 5 exerce son activité professionnelle sur le territoire

de la Haute Silésie.

Est-il vraiment utile d'ajouter que c'est la région la

plus industrialisée et la plus urbanisée de la Pologne,

son infrastructure en matière de télécommunications

et réseaux routiers la met également à la

première place nationale dans ce domaine.

HISTOIRE

La première mention concernant la Haute Silésie

date du IXème siècle, les habitants répertoriés

vivaient sur les rives de l'Oder et de ses affluents, selon les

renseignements fournis par les fouilles archéologiques,

ils vivaient essentiellement de l'agriculture et élevage

du bétail, mais ils pratiquaient également l'artisanat.

Les renseignements concernant le Moyen Age sont très peu

nombreux. La dynastie des Piast y a pris le pouvoir entre 985

et 990, ainsi la Haute Silésie est devenue une partie intégrante

de l'Etat polonais et constituait une zone de sécurité

entre la Pologne et les Tchèques d'une part, l'Allemagne

d'autre part. Boleslaw Chrobry, conscient de l'importance stratégique

de la Silésie, y a élevé de nombreux châteaux

forts, il a notamment créé l'archevêché

de Wroclaw.

Le sort de la Silésie a depuis été conditionné

par le sort de la Pologne, l'éclatement de la Pologne,

dû au testament de Boleslaw Krzywousty en 1138, l'a placé

entre les mains du fils aîné, Boleslaw III, au même

titre que la région seigneuriale de la capitale, Cracovie.

Hélas, Boleslaw III n'a pas su imposer son pouvoir de roi

à ses frères, les guerres fratricides ont donc eu

pour conséquence les interventions étrangères,

notamment tchèques et allemandes. Les souverains successifs

ont vainement essayé, au fil des ans, de réunifier

le pays, essais auxquels l'invasion turque et la défaite

de Legnica en 1241 on mis définitivement fin.

La Silésie s'est donc retrouvée divisée en

petites principautés, dont les souverains étaient

sous l'influence tchèque et allemande.

Néanmoins, c'est là que commencent les années

fastes pour la région. Le développement culturel

et économique est à son apogée, le commerce,

l'artisanat, l'exploitation minière de l'argent, plomb

et or constituent les principaux atouts de la région.

Les villes se développent, les gens s'enrichissent.

Jusqu'à ce que le roi tchèque, au début

du XIVème siècle, impose son pouvoir absolu en Haute

Silésie d'abord, Basse Silésie ensuite, il devient

ainsi le propriétaire de la riche région, décision

confirmée en 1348, où le roi polonais Kazimierz

Wielki, après sa défaite contre les Chevaliers Teutoniques

(Chevaliers de la Croix) a renoncé officiellement à

ses droits sur les deux Silésies, au profit du puissant

voisin du Sud, qui par ailleurs aspirait non seulement à

la couronne silésienne, mais à la polonaise tout

court.

Ainsi, diverses principautés silésiennes changeaient

de mains, de souverains pendant plusieurs siècles, ces

changements incessants ont eu pour conséquence la création

d'une nouvelle forme de propriété féodale

- les petits états indépendants, inaugurés

par la création de celui de Pszczyna en 1546, puis celui

de Bytom en 1697, dont les représentants siégeaient

à la Diète Silésienne. A cette époque,

les habitants de la Silésie se consacraient essentiellement

au jardinage, agriculture, élevage, pêche, sans oublier

l'artisanat, l'industrie minière et le commerce.

La guerre des 30 ans (1618-1648) apporte à la région

le vide et la désolation, ce que la guerre n'a pas réussi

à détruire, les épidémies l'ont fait,

la population a été décimée, les villes

détruites. Les guerres de Silésie ont suivi (1740-42

et 1744-45), elles ont eu pour conséquence le rattachement

de la Silésie (sauf la région de Cieszyn) à

la Prusse et l'Autriche, puis la guerre de 7 ans (1756-63) a définitivement

contribué au rattachement de la région à

la Prusse. L'envahisseur germanique voulant asseoir sa main mise

sur ces terres convoitées, il colonise la région

en y envoyant en nombre la population allemande de souche, sans

pour autant réussir à changer l'esprit nationaliste

polonais de la population silésienne, surtout dans les

campagnes.

Le XVIII et le XIX siècles apportent d'autres modifications

dans la vie silésienne, liées à l'explosion

industrielle dans la région.

L'industrie sidérurgique se développe surtout aux

environs de grandes villes : Gliwice, Zabrze, Chorzow et Katowice,

avec, de nouveau, une très forte affluence de la population

allemande. En même temps, le transport se développe,

avec la construction d'un important réseau des chemins

de fer. L'artisanat recule, au profit de la production manufacturée,

moins chère.

Vers le milieu du XIX, avec le Printemps des Peuples, l'esprit

nationaliste polonais du peuple silésien atteint son sommet,

les Polonais de la Silésie, par le biais de leurs représentants

à Berlin et Francfort, demandent le retour de la langue

polonaise dans les écoles. " Le Journal de la Haute

Silésie " est édité à Bytom,

" Le Télégraphe de la Haute Silésie

" à Olesno, ces journaux, écrits en polonais,

ont contribué à la sauvegarde de la langue polonaise

dans la Silésie occupée, ainsi que la réintroduction

de la langue polonaise dans le système scolaire entre 1848

et 1870.

D'autres journaux et revues continuent à être édités,

malgré les persécutions et les interdictions prussiennes

et autrichiennes.

Beaucoup d'organisations pro-polonaises sont créées

entre la fin du XIXème et le début du XX ème

siècle et c'est grâce à ces petites ou grandes

structures, très nombreuses, que les Polonais de Silésie

ont réussi à préserver leur polonité

et ont été si nombreux à participer aux trois

insurrections de Silésie.

Cette période a également connu un très

fort développement des parties politiques et du syndicalisme,

liés au très fort développement industriel

de la région.

Et puis la 1ère guerre mondiale éclate et avec

elle l'espoir de la fin de la main mise prussienne et autrichienne

sur la Silésie renait, surtout avec la défaite allemande

et l'éclatement de l'empire Austro-Hongrois.

Vers la fin de l'année 1918 une organisation clandestine

Organisation Militaire Polonaise est créée avec

pour but la préparation d'une insurrection qui fera revenir

la Silésie à la Pologne.

La situation internationale n'est pas très réjouissante

et l'état polonais qui se reconstruit ne réussit

pas à gagner sur le tracé de sa frontière

sud-ouest. Un plébiscite, le Plébiscite, va donc

être organisé et c'est la population silésienne

elle-même qui va se prononcer sur son appartenance. Les

autorités allemandes en place commencent donc une grande

action, la chasse aux organisations pro-poloniennes, la chasse

à l'homme, aux hommes, les arrestations, etc.

C'est donc ainsi que la première insurrection de Silésie

éclate en 1919, la nuit du 16 au 18 août, mal préparée,

trop rapidement commencée, elle se termine vite par une

défaite cuisante.

Dès février 1920, la Haute Silésie est donc

gouvernée par La Commission Plébiscitaire avec son

siège à Opole. Et puis, la nuit du 19 à 20

août 1920, la deuxième insurrection de Silésie

éclate, grâce à elle, le monde entier prend

conscience de la situation dans laquelle se trouve le peuple silésien,

terrorisé et martyrisé par l'occupant. Mais elle

se termine sans résoudre aucun problème.

Enfin, la politique allemande, déplaçant des allemands

vivant aux quatre coins du Reich, dans le but de prendre part

au Plébiscite et d'en fausser les résultats, avec

pour conséquence une mauvaise conclusion pour la Silésie

polonaise, avec un très léger avantage pour l'occupant,

provoque le pas décisif : la troisième insurrection

de Silésie.

Wojciech Korfanty prend la tête de ce soulèvement

de dernière chance dans la nuit du 2 au 3 mai 1921. Plusieurs

batailles ont lieu, dont les plus importantes se sont déroulées

dans la région d'Opole, comme à Gora Swietej Anny.

Enfin la victoire et la Pologne récupère environ

29 % du territoire de la Silésie, avec la plus grande partie

de son potentiel industriel.

La première voïévodie de Silésie est

créée. La Silésie, avec sa capitale Katowice,

explose de nouveau, construit des routes, des écoles, des

immeubles d'habitation, l'industrie se réveille après

la crise de 1925-1935.

Une partie de la Silésie reste pourtant toujours rattachée

à l'Allemagne, les grandes villes telles que Bytom, Gliwice

et Zabrze restent de l'autre côté de la frontière.

La population polonaise, restée du mauvais côté

de la frontière, est désormais protégé

par la convention de Genève.

En 1933, Adolphe Hitler devient chancelier et des nouvelles répressions

commencent, surtout dans la région d'Opole.

En 1939 la guerre éclate, l'armée allemande entre

en Pologne et récupère tout le territoire de la

Silésie, toutes les organisations polonaises sont dissoutes

et interdites, les combattants des insurrections de Silésie

arrêtés, fusillés ou déportés

dans les camps de concentration. Les autres habitants de la région

sont fortement " invités " à s'inscrire

sur la liste nationaliste allemande, appelé Volkslist.

Malgré les menaces, beaucoup de Silésiens n'ont

jamais apposé leurs signatures sur cette fameuse liste,

malgré les risques encourus. La résistance des Silésiens

est plus forte que jamais et devient une légende. C'est

seulement en 1945, après la libération de la région

par l'Armée Rouge, que tout le territoire de la Silésie

redevient partie intégrante de l'Etat Polonais.

La voïévodie silésienne, telle qu'elle est

maintenant, a été créée en 1999.

|

|

|

Géographie

Le paysage de la Silésie est très varié

: les montagnes au Sud, faisant partie des Karpates, avec le Beskid

Silésien, le Beskid de Zywiec, appelé également

le Beskid Haut et puis le Petit Beskid. Viennent après

les pittoresques territoires de Pogorze Slaskie, Wyzyna Slasko-Krakowska,

Wyzyna Slaska, Wyzyna Woznicko-Wielunska et enfin Nizina Slaska.

Les grandes villes

Katowice http://www.um.katowice.pl/index.php

La ville de Katowice est la capitale de la voïévodie

et de l'Agglomération Industrielle de la Haute Silésie.

La ville, avec " sa banlieue " constitue le plus grand

centre de l'industrie minière, métallurgique, électromécanique,

électronique et chimique en Pologne.

C'est également un important centre scientifique (12 écoles

supérieures, quelques dizaines d'instituts de recherches

scientifiques) et culturel (Théâtre de Silésie,

Philharmonie de Silésie, Orchestre Symphonique National

de la Radio Polonaise, Bibliothèque de Silésie).

La ville occupe la surface de 164,7 km2 et se compose de plusieurs

quartiers historiques et des villages rattachés au fil

des ans à la municipalité de Katowice, on compte

parmi eux Bogucice, Brynów, Dab, Dabrówka Mala,

Giszowiec, Józefowiec, Kostuchna, Koszutka, Ligota, Murcki,

Ochojec, Panewniki, Piotrowice, Podlesie, Szopienice, Welnowiec,

Zaleze, Zarzecze.

Katowice est situé sur le Plateau de Silésie, sur

les deux rives de la rivière Rawa, invisible dans le centre

ville puisqu'elle a été recouverte à cause

d'une pollution très importante.

La première information concernant le village de Katowice

date de 1598, mais l'histoire de la ville est liée à

celle des bourgades des agriculteurs slaves. En ce qui concerne

la chronologie, Dab est le quartier le plus ancien. Les documents

de 1299 en font déjà mention. Entre le Xe et le

XIV e siècle, ses terrains faisaient partie de l'état

polonais, puis de la Bohème et, depuis 1742, de la Prusse.

La ville a acquis ses droits urbains en 1865.

Après la participation de très nombreux habitants

de la ville aux trois insurrections silésiennes (1919 -

1921) et au Plébiscite, la ville Katowice a rejoint l'état

polonais le 20 juin 1922.

La période d'entre les deux guerres a connu un développement

industriel intensif. La ville s'est transformée : d'une

petite agglomération industrielle des périphéries

de la Prusse, elle est devenue le centre économique de

la Pologne, la capitale de la plus riche des régions polonaises.

BYTOM http://www.um.bytom.pl/

La ville de Bytom a acquis ses droits urbains 1254. Elle a appartenu

aux Piast d'Opole jusqu'en 1532, ensuite au Brandenbourg, à

l'Autriche et, à partir de 1741, à la Prusse. En

1848, Lompa, Szafranek i Smolka y publiaient la revue "Journal

de Haute Silésie", la première organisation

polonaise en Silésie (Club National) y a été

créée à la même époque.

Dans les années 1919 - 1921, le Commissariat polonais de

Plébiscite a eu son siège dans la ville de Bytom

qui, après le Plébiscite, a été attribuée

à l'Allemagne. Elle est redevenue polonaise à la

libération, en 1945.

Aujourd'hui, malgré la crise dans l'industrie silésienne,

Bytom continue à être un important centre d'industrie

minière et métallurgique. 6 mines de charbon sont

exploitées dans la ville, entre autres, les mines Bobrek

et Szombierki ainsi que 2 complexes sidérurgiques.

Bytom est une des plus grandes villes du Bassin Industriel de

la Haute Silésie et un grand centre ferroviaire.

Mais Bytom est aussi un centre culturel, la ville abrite l'Opéra

de Silésie et le Théâtre Silésien de

la Dante.

GLIWICE

http://www.um.gliwice.pl

La ville de Gliwice s'est développé au croisement

des voies commerciales qui menaient de Cracovie vers Opole et

Wroclaw. On retrouve les premières mentions concernant

la ville au XIIIe s. Depuis 1312, la ville est la capitale du

duché de Gliwice. En 1526, elle se retrouve entre les mains

de Habsbourg et, depuis 1740, fait partie de la Prusse. Durant

la première moitié du XVIIIe s., les filatures et

le tissage se développent dans la ville de Gliwice. A la

fin du XVIIIe s., c'est le tour de l'industrie lourde, les premiers

complexes sidérurgique voient le jour à Gliwice.

En 1789, le premier four à charbon y est construit.

Entre le XIXe s. et le XXe s., Gliwice devient un important centre

de défense de la nationalité polonaise en Silésie,

plusieurs promoteurs du retour de la Haute Silésie Pologne

y menaient leurs activités. De nombreuses organisations

polonaises se trouvaient ici. Malgré les efforts des polonistes

de Gliwice, la ville s'est retrouvé du côté

allemand à l'issue du plébiscite de 1921, elle appartenait

à la République de Weimar.

Aujourd'hui, Gliwice reste un grand centre de l'industrie minière,

métallurgique, mécanique, de la métallurgie,

chimie, mais aussi de l'industrie agroalimentaire.

Elle est toujours un important centre culturel et scientifique,

l'Ecole Polytechnique de Silésie y a son siège,

ainsi que d'autres écoles supérieures et plusieurs

institut de recherche.

ZABRZE http://www.um.zabrze.pl/

La première mention sur la ville de Zabrze date de 1242,

on y parlait de la bourgade de Biskupice, qui est à présent

un des quartiers de la ville. Depuis 1327, Zabrze appartenait

aux Tchèques, puis, à compter de 1526, aux Habsbourg

et enfin depuis 1742, à la Prusse. La première mine

de charbon (a présent, la mine Zabrze) y a été

ouverte en 1791. L'industrie dans la ville a connu un très

fort développement après la mise en service du Canal

de Gliwice, en 1823 et de la ligne de chemin de fer Wroclaw -

Myslowice, en 1846. Jusqu'en 1810, la ville faisait partie du

patrimoine des évêques de Wroclaw. Depuis 1842, elle

appartenait au comte Henckel von Donnersmark.

Zabrze est un des principaux centres des insurrections silésiennes

(1919-1921). Après le Plébiscite de 1921, elle se

retrouve sur le territoire allemand sous le nom de Hindenburg.

Zabrze a acquis ses droits urbains en 1922. Elle est revenue à

la Pologne à la libération de 1945.

Zabrze est un grand centre du Bassin Industriel de la Haute Silésie,

mais aussi un important centre scientifique et culturel. L'Académie

Polonaise des Sciences, Orchestre Philharmonique de Haute Silésie,

Nouveau Théâtre G. Morcinek, Maison de la Musique

et de la Danse y ont leurs sièges.

http://www.um.zabrze.pl/

PIEKARY SLASKIE http://www.um.piekary.pl/

La colonie minière de Piekary a été mentionnée

la première fois en 1277. A compter du 1289, avec tout

le duché de Bytom, la ville appartenait à la Tchéquie,

et, depuis 1526, aux Habsbourg. Elle abrite la célèbre

basilique Notre Dame de Piekary, célèbre notamment

grâce au rois polonais Jean III Sobieski, qui s'y est arrêté

en 1742, pour prier, en allant au secours de la ville de Vienne,

occupée par les Prussiens.

Depuis la moitié du XVIIIe s., Piekary est un important

lieu de pèlerinages, grâce au tableau miraculeux

de la Vierge de Piekary.

Au XIXe s., plusieurs organisations polonaises se sont installées

dans la ville. En 1840, T. Heneczek y a ouvert la première

imprimerie polonaise de la Haute Silésie. Dans les années

1919 - 1921, les habitants ont participé aux insurrections

silésiennes. En 1920, suite au Plébiscite, la ville

de Piekary a été attribuée à la Pologne.

En septembre 1939, au début de la seconde guerre mondiale,

la ville a été défendue par des anciens insurgés

et par des éclaireurs (scouts). Les Allemands, en répression,

ont fusillé 53 personnes en prenant possession de la ville.

En 1939, Piekary a reçu les droits urbains qui n'ont été

effectifs qu'après la guerre.

Grande agglomération minière (extraction de minerais

de zinc et de plomb, de charbon), Piekary abrite également

l'industrie de bâtiment, mécanique, de l'habillement

et l'industrie agroalimentaire.

|

|

| Coups de cœur

La Silésie n'est pas que

grisaille, désolation et industrie.

Elle cache un véritable trésor pour les touristes.

Difficile de tout aborder, il faut faire un choix, commençons

donc :

Szlak Orlich Gwiazd - La piste des nids d'aigles

Le Jura de Cracovie-Czestochowa est déjà une grande

attraction touristique, pour ceux qui aiment l'histoire et la randonnée.

D'abord les paysages enchanteurs, qu'on découvre le plus

souvent à pied, parsemés de vestiges de l'histoire

polonaise. La piste la plus connue, numéro un sur la liste

des chemins de randonnées en Pologne, est celle des Nids

d'Aigles. Vous y trouverez un relief hors du commun, de très

nombreux monuments historiques, des grottes et une faune très

intéressante. On peut y évoluer à pied, en

vélo, à cheval, à ski.

Que faut-il y admirer en priorité ?

Les ruines de plusieurs châteaux du Moyen Age, dont ceux

de Olsztyn, Ostreznik, Mirow, Siewierz, Ogrodzieniec, Lipowiec,

j'en passe, et des meilleurs.

Mais il y a aussi des châteaux et palais intacts et ouverts

au public, comme celui de Bedzin et Pieskowa Skala.

Certains villages sur le tracé témoignent d'une architecture

hors du commun, comme Pilica, Zarnowiec, Olkusz, Bedzin etc.

Sans oublier la ville rendue célèbre par la Vierge

Noire, Czestochowa avec son monastère de Jasna Gora.

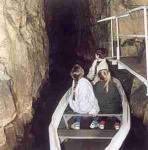

La mine musée de Tarnowskie Gory

Tout le monde connaît la mine de sel de Wieliczka. Allez

donc visiter l'autre, celle de Tarnowskie Gory, alors là,

vous ne serez pas déçus, dépaysement assuré,

sensations fortes aussi. Bien sûr, si vous êtes trop

grand, prévoyez de quoi soigner votre mal de tête,

puisque le plafond est bas, on vous fournit tout de même le

casque obligatoire.

En tout cas le déplacement vaut la peine, pour un prix modique,

vous avez une visite guidée d'une vraie mine, avec ses couloirs

bas et étroits, y compris une promenade en barque sur une

rivière souterraine, super, j'en ai fait personnellement

expérience et selon l'avis de mes propres enfants, les sensations

étaient plus fortes qu'à Wieliczka même.

Il s'agit là d'une mine de plomb et d'argent, située

à Tarnowskie Gory, le berceau de l'industrie minière

et un des plus important nœud ferroviaire de la région.

La ville elle-même a été créée

autour des exploitations du minerai de plomb et d'argent entre le

11ème et 12ème siècles.

Le puits de la Truite Noire

Pendant que vous y serez, à Tarnowskie Gory j'entends, après

la visite de la mine, prévoyez d'aller faire un tour à

côté, pas bien loin, pour visiter le Puits de la Truite

Noire. Il s'agit d'un couloir minier d'une longueur de 600 mètres,

faisant partie de l'ancienne mine du zinc et de plomb Fryderyk.

Le couloir est inondé et vous faites une promenade en barque

le long de la rivière souterraine. N'oubliez pas vos gilets,

ce n'est pas climatisé, et pas chauffé du tout. Mais

le détour en vaut la peine.

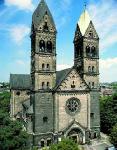

Les lieux du culte

La région abonde en églises de tous les styles.

Vous pourrez admirer des églises de style romane à

Cieszyn (la Rotonde de Saint Nicolas, construite en pierre de taille

en le XI et XII siècle) à Rudy, l'église du

monastère des cisterciens du XIIIe siècle, avec sa

chapelle du 1726. Mais aussi celle de Wojkowice Koscielne, avec

ses deux chapelles baroques.

Les églises gothiques sont très bien représentées

en Silésie, notamment celle de Bytom, avec des décorations

intérieures resplendissantes, l'Eglise de Tous les Saints

de Gliwice, celle de Gliwice Szobiszowice, Raciborz et Zory. Et

puis les baroques, avec l'Eglise Saint Adalbert (Wojciech) de Bytom,

le monastère baroque des Dominicaines de Aleksandrowka, Myslowice,

Pszczyna, Pszow.

Sans oublier, bien sûr, la Basilique néo-romane de

Piekary Slaskie, avec son célèbre effigie de Vierge

Marie et le célèbre Calvaire, bâti sur le sommet

d'une colline entre 1893 et 1896, avec ses stations de chemin de

croix et de très nombreuses chapelles.

http://www.kuria.katowice.pl/~piek_sl/

Mais la région abrite également une église

orthodoxe de 1889, dans la ville de Sosnowiec, avec de très

belles icônes de l'atelier moscovite de Labiedev et de très

nombreux cimetières juifs, représentant un vrai patrimoine

historique et architectural, dont ceux de Bedzin, Bielsko Biala,

Bierun, Bytom, Gliwice, Katowice etc.

SPORT

La ville de Chorzow abrite sur son territoire le plus grand stade

de la Pologne, le Stade de Silésie. Il se trouve sur le terrain

du Parc de la Culture et du Repos. Les plus grands matchs de l'histoire

du foot polonais se sont joués ici, mais on y organise aussi

des concerts de rocks. Le stade a quelques 60.000 places, est très

bien desservi par les transports en communs, extrêmement bien

développés dans la région. Son cadre et la

proximité d'un centre hôtelier sont autant d'atouts

pour son développement.

Après l'effort, le réconfort. Pendant que vous serez

à Tarnowskie Gory, faites donc un tour dans le Parc Aquatique,

ouvert en mars 2001 et déjà très couru. Il

s'agit là d'un complexe digne des plus grands au monde et

unique dans son genre en Pologne. Le Parc se situe sur une surface

de 9.000 m2 et il allie la pratique sportive, jeu et détente

pour tous les âges. Le parc comprend une piscine de 25 mètres

avec sa tribune, une piscine pour l'apprentissage de la nage, un

bassin d'eau salée, une piscine à vagues, une piscine

" rivière ", trois toboggans (47 -71 -108 mètres),

piscines récréatives, genre jacuzzi, sauna finlandaise

et sauna romaine - qui dit mieux ? ? ? Mais ce n'est pas tout, vous

pouvez profiter d'une salle de sport et de la musculation pour des

professionnels, d'un solarium et des massages à la carte.

Vous hésitez encore ? Sachez que les heures d'ouverture vous

permettront d'y aller avant ou après la visite de la région,

puisque le complexe est ouvert de 6 heures du matin au 22 heures

du soir. Ah oui, j'oubliais, vous pouvez les appeler au +48 32 393

39 00 ou par Internet http://www.pwtg.silesia2000.pl/.

En fait, il y en a plein d'autres, j'aimerai vous en parler encore

et encore…

Une prochaine fois, vous avez dit, à bientôt alors.

Et amusez-vous bien, en Silésie, bien sûr…

Sabine@beskid.com

|

|

|