Władysław Ślewiński (1854–1918) est reconnu comme l’un des peintres polonais les plus importants du postimpressionnisme. Tout au long de sa carrière, il est profondément influencé par l’art français de son époque. Affilié à l’école de Pont-Aven, il intègre dans sa peinture les caractéristiques distinctives de ce mouvement : une simplification des formes et l’utilisation de larges aplats de couleurs. Bien que sa palette soit riche, Ślewiński choisit souvent d’atténuer l’intensité des couleurs, les rendant plus douces et apaisantes.

En 1888, Ślewiński quitte la région de Lublin pour Paris, après avoir pratiqué la peinture en amateur tout en gérant sans succès son domaine familial. Il fait partie des premiers artistes polonais à privilégier Paris, plutôt que Munich, comme centre d’études artistiques. Il s’inscrit d’abord à l’Académie Julian, puis à l’Académie Colarossi, où il s’exerce au dessin de modèles vivants. Une rencontre décisive avec Paul Gauguin, probablement dans le restaurant voisin « Chez Madame Charlotte », marque un tournant dans sa vie. Ce lieu est fréquenté par des figures telles qu’Edvard Munch, August Strindberg, Alfons Mucha, ainsi que par des artistes polonais comme Stanisław Wyspiański, Zenon Przesmycki, Józef Chełmoński et Stanisław Przybyszewski. Gauguin impressionne profondément Ślewiński, l’encourageant à travailler intensément et à se consacrer entièrement à l’art.

En 1889, Ślewiński découvre la Bretagne et rejoint la colonie artistique internationale de Pont-Aven, autour de Gauguin. Là, les artistes cherchent de nouvelles solutions plastiques inspirées par la simplicité et le primitivisme, caractéristiques de l’école de Pont-Aven. Entre 1890 et 1895, il passe ses étés à Le Pouldu, près de Pont-Aven, où il s’installe définitivement en 1896.

En 1905, Ślewiński retourne en Pologne et vit successivement à Cracovie, Poronin, Lviv, puis Varsovie, où il enseigne à l’École des Beaux-Arts. Il démissionne ensuite pour fonder sa propre école, organisant des ateliers en plein air à Kazimierz-sur-la-Vistule et Poronin. En 1910, il revient en Bretagne et s’installe à Doëlan, où il mène une vie d’ermite jusqu’à sa mort en 1918.

Style et influence artistique

Ślewiński développe un style proche du synthétisme, influencé par Gauguin, mais moins radical dans la simplification des formes. Il privilégie des compositions calmes et sobres, une palette de couleurs atténuées appliquées en larges aplats et bordées de contours ondulants. En Bretagne, il trouve ses thèmes principaux : des paysages austères, une mer menaçante et la vie des Bretons, souvent imprégnés d’une mélancolie omniprésente. Ses œuvres incluent des scènes de genre et des compositions intimes comme Deux Bretonnes avec un panier de pommes (vers 1897).

Slewinski s’intéressait à la restitution de la naturalité dans les scènes qu’il peignait et à la recherche de la vérité. En 1896, il a réalisé une œuvre remarquable et empreinte d’atmosphère, « Femme endormie avec un chat », un portrait représentant une femme endormie sur un canapé vert, vêtue d’une robe noire, auprès de laquelle se blottit un chat noir. Cette scène simple et intime a servi à Slewinski de prétexte pour des solutions artistiques saisissantes : une composition plate où s’inscrit l’ovale du canapé vert, lui-même renfermant une autre forme ondulée créée par les silhouettes sombres de la femme et du chat ; une palette de couleurs réduite à des aplats de vert et de noir presque uniformes, traversés par le teint clair du visage du modèle et ses cheveux roux clairs.

Une composition similaire se retrouve dans une œuvre créée un an plus tard, en 1897, intitulée « La Femme se coiffant ». Ce tableau, tout aussi simple et intime dans sa scène représentée, aurait également été inspiré par l’épouse de l’artiste. Slewinski y utilise une composition proche, mettant en avant un fragment comme un zoom sur la scène, enfermée dans une portion d’ovale, avec des contours doux. Ces lignes sont particulièrement élégantes dans la noblesse des courbes du dos et des bras du modèle, tandis que la palette met en avant les teintes rouge-brun des cheveux, la carnation blanche et dorée de la femme, et le vert sombre du tissu du canapé.

Le synthétisme, adopté par Slewinski des artistes du cercle de Gauguin, s’exprime dans ces œuvres par la synthèse de la forme et du contenu, l’élimination des détails superflus, et l’introduction de larges aplats de couleurs délimités par des contours sombres.

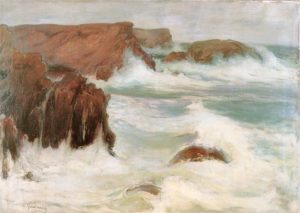

En arrivant en Bretagne, Slewinski voit pour la première fois de sa vie la mer, qui devient sa grande passion artistique. Il la peint tantôt calme, comme dans « Rivage marin » (vers 1911), où l’eau émeraude ou bleue se confond à l’horizon avec le ciel azur, tantôt agitée, avec des vagues se fracassant contre des côtes rocheuses et menaçantes, sous un ciel plombé et dramatique.

Il excelle à rendre à la fois l’atmosphère redoutable des paysages maritimes et la puissance de la nature, changeant selon les saisons, la lumière ou les conditions climatiques. Slewinski est également fasciné par les paysages des villages bretons primitifs et modestes, avec leur architecture en pierre, leur austérité et leur palette de couleurs. On retrouve cet intérêt notamment dans le tableau « Chaumière au Pouldu » (vers 1892).

Le thème principal de la peinture de Władysław Ślewiński sont cependant les fleurs, qu’il traite de manière émotionnelle, purement décorative, comme un phénomène unique, bien que de beauté éphémère. Les bouquets floraux, comme « Astres », « Roses et camomilles » de 1908, ainsi que les coquelicots, le lierre, les canards, les anémones et les tournesols, sont composés de manière banale, sans prétention, sur un fond intérieur plat, disposant des vases en terre cuite colorés, populaires et primitifs sur des tables de bois brut, parmi des livres et des fruits, peignant dans des gammes chromatiques atténuées et harmonieuses. Il affirme que ce sont justement les fleurs qui se prêtent le mieux à la peinture.

Parfois, il omet les fleurs dans les vases, peignant des natures mortes composées uniquement de simples cruches, de pommes, de plats, s’inspirant de l’iconographie et de l’utilisation d’horizons bas caractéristiques de la peinture de Paul Cézanne. Pour Ślewiński, ces scènes sont l’occasion de faire des études approfondies des objets peints, d’en extraire leur matérialité, sans imitation ou reproduction ; la règle de la simplicité compositionnelle règne sur ces œuvres, avec une touche large de couleurs atténuées, comme si elles étaient atténuées, dominées par des gris verdâtres et des tons bruns, avec des touches de couleurs plus vives de rouges chauds, violets, roses, délimités par un contour sinueux et sombre. Il peint en utilisant une texture subtile, une peinture appliquée finement, par de longs coups de pinceau, parfois avec la texture visible du tissu de la toile épaisse.

Le synthétisme et l’influence du groupe de Pont-Aven sont également visibles dans les portraits de Ślewiński. Il peint des autoportraits et est l’auteur du portrait de Stanisław Ignacy Witkiewicz, réalisé avant 1910, ainsi que du portrait dynamique d’Auguste Strindberg autour de 1895. Il porte un intérêt particulier pour les portraits de tristes enfants paysans, qu’il rencontre lors de son séjour à Poronin. En 1902, il réalise une étude intimiste d’un garçon, puis en 1906, un portrait d’un jeune montagnard aux yeux effrayés, intitulé « Orphelin de Poronin », où la pauvreté du sujet est synchronisée avec la pauvreté de la forme, fondée sur la simplicité de la composition et une palette de couleurs atténuées. Une œuvre similaire est le portrait d’une jeune fille de village en foulard jaune, réalisée en 1907, où les grands yeux pleins de tristesse de la petite montagnarde sont peints dans une gamme de couleurs atténuées, prises dans des contours sombres, dominées par des bruns et des gris illuminés par un jaune intense. Le fond neutre, gris-jaune, approfondit l’atmosphère de tristesse et de solitude.

En somme, l’œuvre de Władysław Ślewiński constitue une synthèse remarquable entre les influences du synthétisme et une quête personnelle de simplicité, de profondeur émotionnelle et d’équilibre formel.

Aleksandra